|

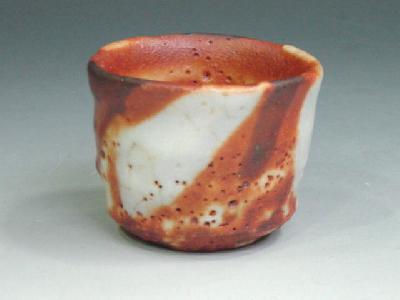

桃山時代より美濃地方でつくられた鉄釉(てつゆう)陶器。真っ赤に焼けた作品を窯から引き出し、水につけて急激に冷やすことにより漆黒の色調を作り出すのが特徴だ。

釉中の鉄分量により、1%程度では薄い黄色になり、5%程度だと褐色、10%で黒褐色、それを超えるとチョコレート色の皮膜を生じ、いわゆる柿色を呈す。

鉄釉陶器の分野では、鈴木藏(おさむ)氏(1934年〜)が平成六(1994)年に、「志野」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されている。

氏は多治見工業高等学校窯業科卒業後、釉薬研究家の父のもとで技術を習得。1968年、独立し、現代の志野にこだわって作陶をつづける。ガス窯を使い、長時間焼成の後に耐熱保温させる独特の焼成法をつくりあげた。そうして仕上がる作品は、ダイナミックさと繊細さを兼ね備えたものばかりだ。

釉中の鉄分量により、1%程度では薄い黄色になり、5%程度だと褐色、10%で黒褐色、それを超えるとチョコレート色の皮膜を生じ、いわゆる柿色を呈す。

鉄釉陶器の分野では、鈴木藏(おさむ)氏(1934年〜)が平成六(1994)年に、「志野」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されている。

氏は多治見工業高等学校窯業科卒業後、釉薬研究家の父のもとで技術を習得。1968年、独立し、現代の志野にこだわって作陶をつづける。ガス窯を使い、長時間焼成の後に耐熱保温させる独特の焼成法をつくりあげた。そうして仕上がる作品は、ダイナミックさと繊細さを兼ね備えたものばかりだ。

| [+ADDRESS] |

|